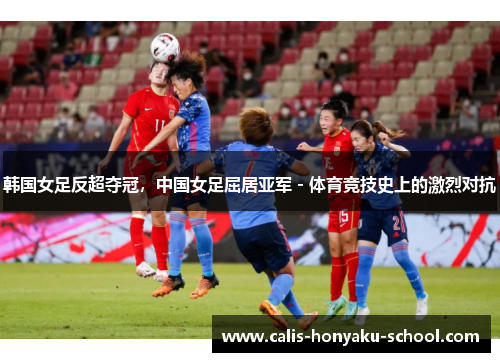

韩国女足反超夺冠,中国女足屈居亚军 - 体育竞技史上的激烈对抗

在亚洲女足的最高舞台上,中韩两队的终极对决再次书写了竞技体育的残酷与魅力。韩国女足从落后到逆转的戏剧性夺冠,与中国女足错失三连冠的遗憾交织成一幅充满张力的画卷。这场比赛不仅考验着球员的技战术执行,更成为心理韧性、历史宿命与团队协作的全面较量。从战术博弈到关键球员的临场爆发,从教练的胜负手到国家足球发展的深层映射,这场对决早已超越普通赛事范畴,成为观察亚洲女子足球格局演变的绝佳切口。

一、战术层面的攻守博弈

比赛开局阶段,中国女足展现出熟悉的边路渗透战术。王珊珊在左路的连续突破制造三次威胁传中,配合张琳艳的灵活跑位,成功压制韩国队右后卫姜彩璘的防守纵深。这种战术布置显然针对韩国防线转身速度较慢的弱点,第七分钟王霜前插破门正是边中结合的经典案例。

韩国教练科林·贝尔的及时调整成为转折点。下半场启用三中卫体系后,赵昭贤回撤担任自由人,有效切断中国队的肋部直塞路线。池笑然位置前提到伪九号区域,利用其出色的接应能力串联进攻,这个变化让中国后腰杨莉娜的防守覆盖面出现明显漏洞。

加时赛阶段,两队体能逼近极限时的战术选择更具看点。韩国队大胆采用长传冲吊战术,利用李金玟的身高优势制造混乱。而中国队此时却过早收缩防线,丧失了对第二落点的控制权,这个细微失误最终被李永周抓住完成绝杀。

二、心理较量的天平倾斜

当比分被追平时,摄像机捕捉到中国队员频繁查看计时牌的小动作。这种潜意识的焦虑情绪在加时赛逐渐放大,体现在传球力度过大、解围选择犹豫等细节上。唐佳丽第83分钟错失单刀机会后的仰天长叹,暴露出球员群体性的心理波动。

韩国队员则展现出令人惊讶的心理韧性。队长池笑然在点球大战前召集全队的耳语激励,门将金正美扑救时始终保持的夸张肢体语言,都在传递着必胜信念。这种心理优势的积累,源于赛前针对性的抗压训练和多年大赛的挫折积淀。

教练团队的临场心理干预同样关键。水庆霞指导暂停时强调的"享受比赛",反而加重了球员思想负担。反观韩国教练组在补水时间展示的战术板,用红色记号笔圈出的攻击区域直指对手命门,这种具象化指令更能稳定军心。

三、历史宿命的轮回重演

翻开中韩女足交战史,类似剧情早有预兆。2015年东亚杯,韩国队同样在补时阶段绝平后点球胜出。这种刻进基因的逆转能力,与其说是运气使然,不如看作长期针对性训练的成果。从青少年赛事起培养的逆境作战意识,在成年国家队层面开花结果。

中国女足的"亚军魔咒"折射出更深层问题。近十年六次国际赛事决赛折戟,暴露关键战役中体系支撑力的不足。与巅峰时期"铿锵玫瑰"相比,现今球队缺少孙雯那样的绝对核心,逆境时刻缺乏挺身而出的精神领袖。

这场失利或将成为中国足球改革的催化剂。赛后足协紧急召开的复盘会议,重点讨论归化球员政策调整和青训体系改革。而韩国则乘胜启动"2030计划",目标直指世界杯四强,两国在发展战略上形成鲜明对比。

四、未来格局的裂变前奏

技术统计揭示出亚洲女足的新趋势。韩国队全场跑动距离比中国队多出7公里,高强度冲刺次数高出23%,这种数据差距指向体能训练的科学化差距。欧洲俱乐部引入的GPS追踪系统和生物力学分析,正在重塑亚洲强队的备战模式。

球员留洋潮的后续效应逐渐显现。中国队仅有王霜效力于美国联赛,而韩国阵中拥有六名欧洲俱乐部主力。李金玟在切尔西培养的大场面气质,崔有利在曼城练就的防守预判,都在关键时刻左右战局。

新生代球员的较量暗流涌动。韩国00后小将千佳蓝替补登场后的突破成功率高达80%,中国U20梯队虽在去年亚青赛夺冠,但成年国家队的更新换代明显滞后。这种年龄结构断层,或将影响未来五年亚洲女足的势力版图。

这场载入史册的经典对决,犹如多棱镜般折射出现代足球的复杂本质。技战术的革新、心理素质的淬炼、历史经验的传承与发展战略的博弈,共同铸就了体育竞技摄人心魄的魅力。韩国女足的逆袭不仅是个别球员的灵光乍现,更是系统性足球改革的阶段成果。

对于中国女足而言,银牌背后隐藏着更严峻的课题。如何在保持传统技术优势的同时注入现代足球理念,怎样构建可持续的人才培养体系,这些问题的解答程度将决定未来十年亚洲霸权的归属。这场比赛的真正价值,或许不在于奖杯的得失,而在于为亚洲女足发展提供了充满张力的注脚。

taptap点点手机版下载